Research

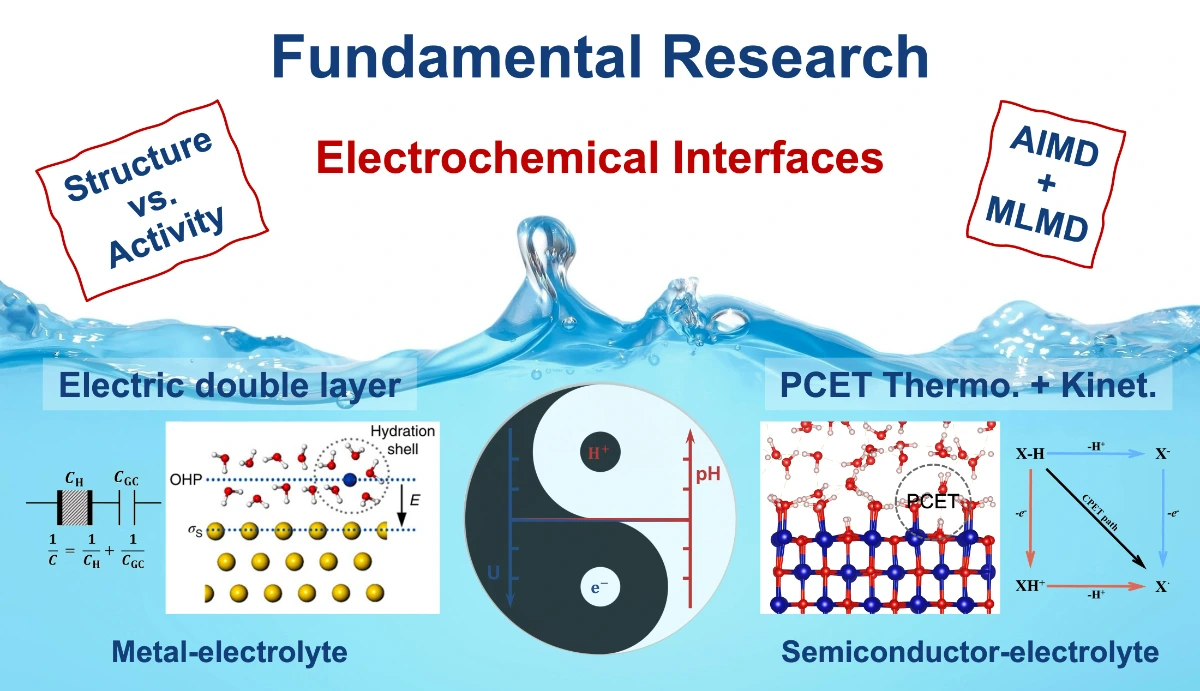

基础研究

电化学基础研究小组专注于电化学反应的本质机理与理论框架,特别聚焦于电化学界面、催化反应及质子耦合电荷转移等核心问题。通过构建创新的理论模型与高效计算方法,深入研究界面结构(如电荷分布和双电层等)对电化学过程的影响,揭示电化学反应的微观机制,并结合实验数据推动材料设计与优化。小组旨在为电化学领域的前沿技术提供理论支持,并为能源、环境等应用领域的科学发展提供坚实的理论基础。

程俊

胡晋媛

顾健

韩思源

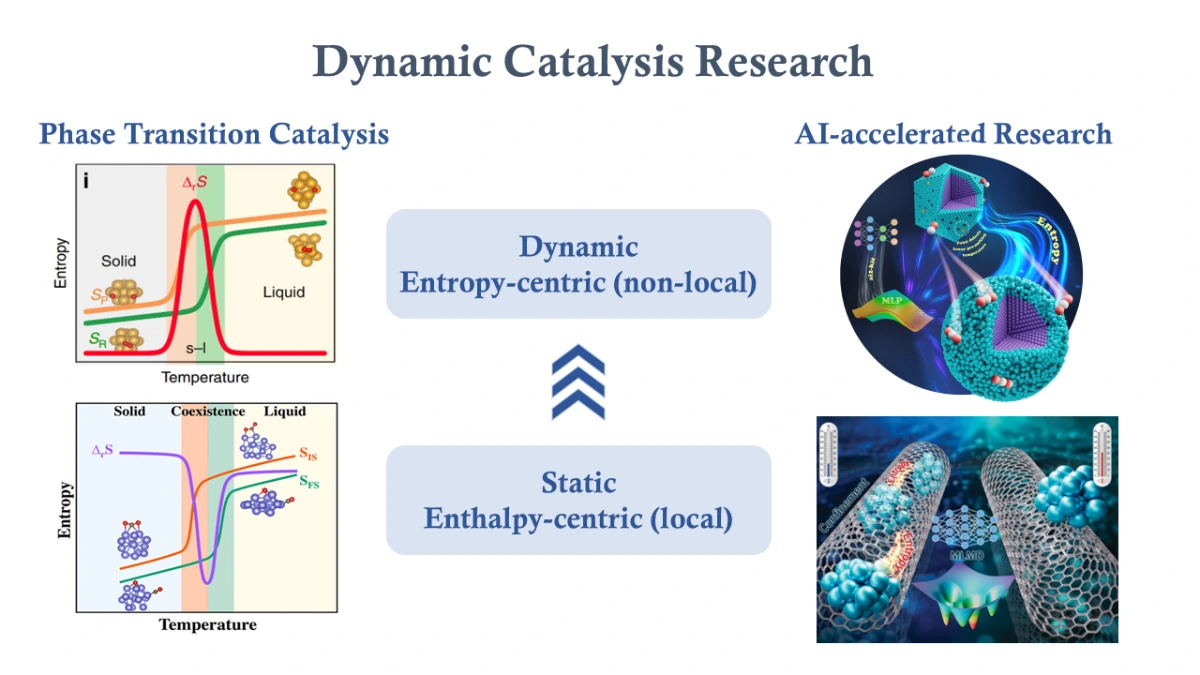

动态催化

多相催化体系在反应条件下表现出高度的动态性,其中催化剂结构的动态演变对催化反应性能有相当大的影响。然而,传统的理论催化研究通常聚焦于催化剂的静态稳定或亚稳态结构,进一步理解催化剂的原位动态演化对理解反应机理和优化反应活性具有重要的意义。 在之前的工作中,我们通过AIMD和自由能计算方法研究了催化剂结构演化与基元反应之间的动态耦合效应。在此基础上,我们使用自主研发的 ai2-kit 工作流高效训练具有第一性原理精度的机器学习势函数,进一步探究纳米团簇表面预熔和载体限域效应对催化反应的影响。 未来,我们将借助高效的人工智能方法模拟更加真实的复杂催化体系,以期从原子尺度对原位环境下的动态催化过程进行更加深入的理解,并通过高通量计算理性设计和筛选催化剂。

贾梦蕾

王程玄

陈洋涵

电子电镀

电子电镀研究小组致力于研究电子电镀过程中的关键科学问题,并结合 机器学习、数据驱动、仿真模拟、第一性原理计算 等方法以推动电镀研究方式的智能化和高效化。研究方向涵盖电镀添加剂的分子设计到跨尺度的电镀过程模拟等众多研究领域。电子电镀一体化平台的构建为电镀工艺的优化和添加剂配方的开发提供理论研究平台; 电镀配方和表界面的作用机理的探索为电镀领域的创新发展提供新的理论依据; 新式模拟方法方式的发展为电镀领域的研究提供新的理论研究工具和研究方式。

杨晓晖

王钧义

邱江鹏

苏沿溢

何灵均

陈思诚

唐东艳 - + 7

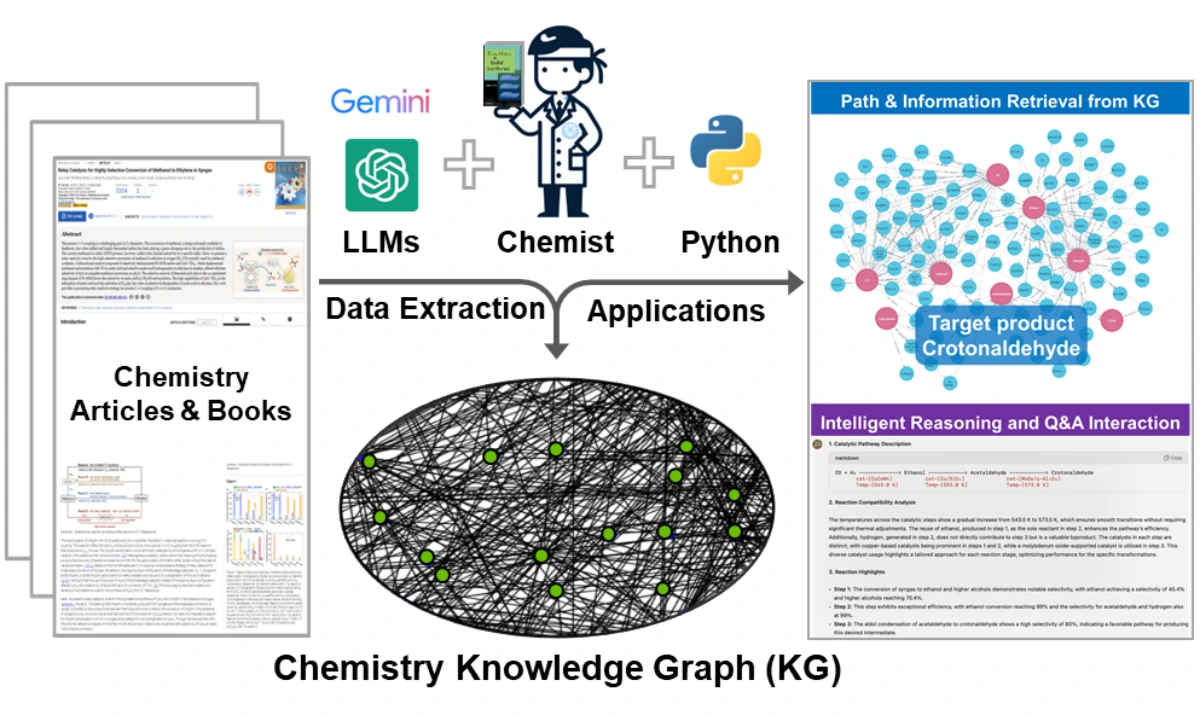

知识图谱

知识图谱研究小组专注于 化学信息的收集、知识图谱的构建及其应用,旨在推动 人工智能在化学领域的智能化发展。小组成员涵盖化学、计算机等交叉学科背景,致力于利用 大语言模型(LLM)、知识图谱(KG)、检索增强生成(RAG) 等技术手段,助力化学研究,提升科学家的探索能力。

付飞

王田田

胡杰

黄思婕

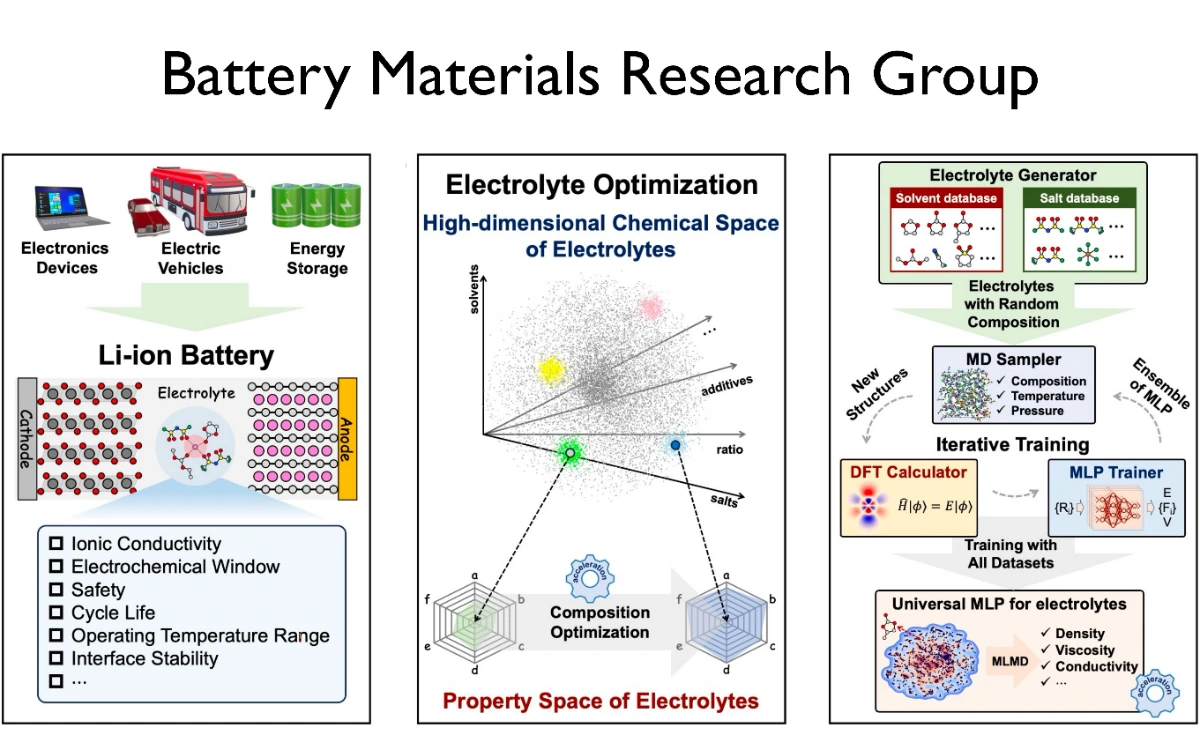

电池材料

电池材料研究小组专注于电池体系物化性质计算、电解液知识图谱构建与智能配方设计,旨在通过 第一性原理计算、分子动力学模拟、自由能微扰理论、深度学习神经网络 以及 大语言模型 等前沿技术,实现从微观物理化学性质到宏观性能评估的端到端智能化研究。小组成员来自材料科学、化学、计算机科学等多个交叉学科领域,致力于构建全面精确的储能材料数据库及通用势函数模型,并结合实验数据推动电解质和电池材料智能化设计与优化,推动材料与能源科学等领域的理论发展。

王锋

陈思杰

许烨

陈星利

吴倩云

周嘉怡

孙定军 - + 6

复杂界面谱学计算

复杂界面谱学计算小组由 汤富杰 领导,他自我定位为一位计算物理学家,小组成员来源于物理,化学,计算机等交叉专业,专注于用理论与数值方法解决复杂物理与化学问题。

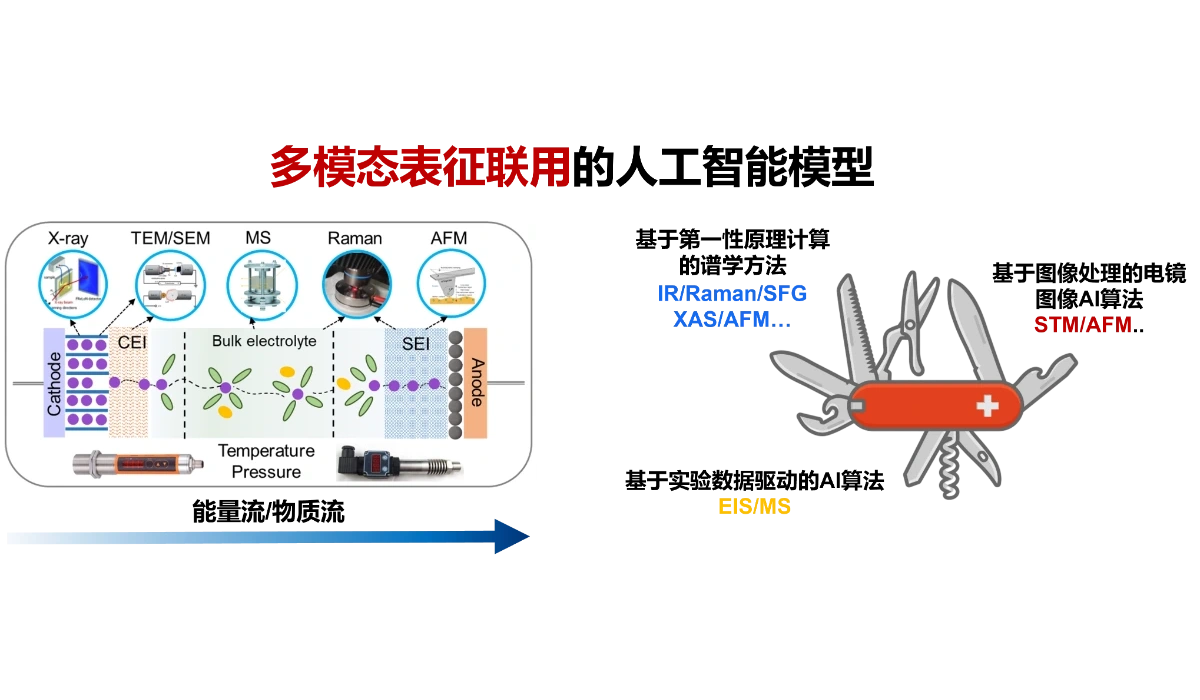

研究团队通过整合分子动力学模拟、第一性原理计算与多模态谱学技术(包括振动光谱(红外、拉曼、和频光谱)、激发态光谱、X射线光谱及核磁共振(NMR)),致力于发展光谱特征-微观结构关联理论,解决复杂体系的表征与解析难题。

汤富杰

朱雨阳

苏禹铭

徐婉琳

尤祺

黄柏颖

夏杰桢 - + 6

储能器件

储能器件研究小组专注于储能系统的创新方法,特别是在电解质优化和智能设计方面。我们团队致力于深入研究先进电池材料的物理化学性质,并构建全面的电解质知识图谱。通过采用最先进的计算技术,如分子动力学模拟、第一性原理计算以及深度学习方法,我们旨在实现材料的基础理解与储能器件性能之间的无缝连接。我们的多学科团队由材料科学、化学和计算机科学领域的专家组成,致力于创建一个强大的储能材料数据库,并开发适用于电解质和电池材料设计的通用模型。通过整合实验数据,我们的目标是加速储能器件的设计、优化和创新,推动储能研究在理论和实践方面的双重进展。

毕晟

王奕泽

段志高

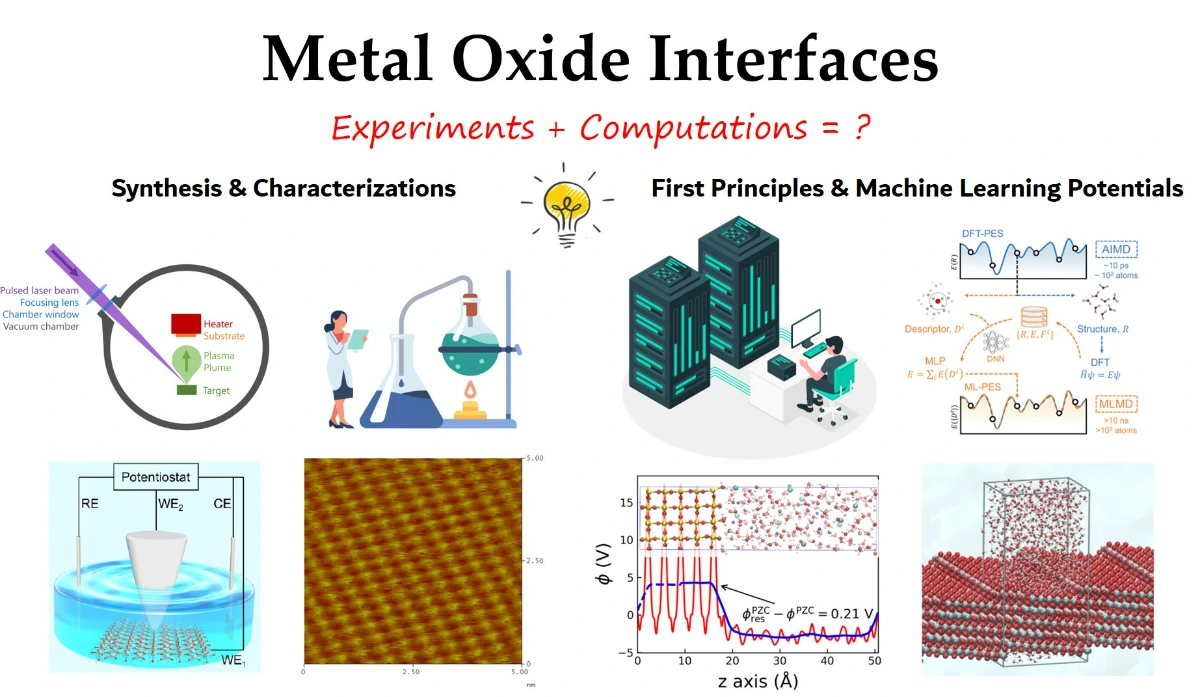

氧化物界面

氧化物界面研究小组致力于在实验与理论计算两方面协同探索氧化物材料表界面的物理化学性质、界面调控机制及其在能源等领域的创新应用。聚焦微观界面科学与宏观性能的关联性,旨在为新型功能材料设计与器件开发提供理论和实验基础。

孙岩

刘玥

黄艳

王伟华

张举峰

丁天一

郑宗锐 - + 4

多模态人工智能

多模态人工智能研究小组成立于 2024年9月,专注于 AI for Science 方向的研究,致力于探索 多模态学习与生成模型 在科学问题中的创新应用。我们聚焦于 谱学、材料科学与电池技术 等领域,利用人工智能挖掘数据间的深层次关联,推动智能化科学研究的发展。

徐凡杰

黄天奇

朱雨阳

徐鹏威

赵宇豪

钟苏阳

生成式人工智能

生成式人工智能研究小组专注于 分布生成、数据驱动电子电镀 以及 可重构电池 三大核心研究方向,致力于推动 生成式人工智能在材料科学与化学领域的深度应用。小组成员来自 计算机科学 与 化学材料 等交叉学科,目标是通过 生成模型、数据驱动方法 等前沿技术,提升材料与能源领域的创新研究与应用能力。

苏沿溢

涂佳怡

黄日

刘悦阳

龚玉雷

谢锴

黄思婕